Virtuelle Führung durch die Stephanuskirche

Der fast 80 Meter hohe Turm dieser Kirche sticht richtiggehend aus dem Soldiner Kiez heraus.

Die Stephanuskirche hält einige Besonderheiten bereit, darunter ein vielfältiges Programm an Bildern und Statuen:

Es zeigt verschiedene Menschen, die sich auf die eine oder andere Weise um die Reform der Kirche, um Toleranz für die Vielfalt und um die Menschlichkeit verdient gemacht haben.

In Kirche steht die einzige Orgel der schlesischen Orgelbauer Schlag & Söhne, die in Berlin erhalten geblieben ist.

Außerdem hängt hier der größte Radleuchter Deutschlands.

Im Folgenden können Sie die virtuelle Führung durch die Stephanuskirche, Prinzenallee 39-40, 13359 Berlin erleben.

Vielen herzlichen Dank an Kerstin Kaie, die mich dabei mit Fotos unterstützt hat!

Viel Spaß!

Diana Schaal

Die Stephanuskirche von außen

Die Stephanus-Kirche ist sozusagen die „Kirche im Dorf“ des Soldiner Kiezes.

Ihr Turm ist 76 m hoch und weithin sichtbar, so dass er als eine Art Wahrzeichen des Soldiner Kiezes gelten kann.

Die Kirche wurde als zweite Kirche der evangelischen Kirchengemeinde in Gesund-brunnen gebaut, da die Kirche St. Paul in der Badstraße für die wachsende Gemeinde zu klein geworden war.

Die letzte deutsche Kaiserin, Auguste Victoria, war Schirmherrin und aktives Mitglied des Evangelischen Kirchenbauvereins, der 1890 ins Lebens gerufen wurde.

Diese Organisation ermöglichte um die Jahr-hundertwende den Bau von mindestens 38 neuen evangelischen Kirchen in Berlin. Und eine davon eben die Stephanuskirche. Die Kaiserin erhielt daher von der Berliner Bevölkerung den Spitznamen „Kirchenjuste“.

Die Grundsteinlegung der Stephanuskirche fand 1902 statt.

Eingeweiht wurde sie im Jahr 1904 – in Anwesenheit von

Kaiser Wilhelm II.

Seine Frau konnte nicht dabei sein, weil ihre Tochter krank geworden war.

Die Kirche ist ein neogotischer Backsteinbau und wurde nach den Plänen von Baurat Adolf Bürckner errichtet.

Zu diesem Stil gehört z.B. dieser spitzwinklig hoch-gezogene Ziergiebel über dem Hauptportal.

Links neben das Portal angeklebt ist das vierstöckige Gemeindehaus. Es besitzt ein achteckiges Treppen-haustürmchen, das zu Gemeindesälen und zur Empore führt.

Einen kurzen Rundblick per Video in die Stephanuskirche finden Sie hier.

Die Innenausstattung der Kirche wartet mit einigen unerwarteten Schätzen auf.

Der Kronleuchter

Der Wilmersdorfer Kunstschlosser Paul Golde hat diesen Kronleuchter nach dem Vorbild eines mittelalterlichen Radleuchters gestaltet.

Gekostet hat der Leuchter um 1904 die Summe von 2.600 Goldmark – das sind umgerechnet rund 13.400 Euro.

Er ist aus Bronze, umfasst 100 Lampen, hat einen Durchmesser von 8 m und wiegt mehr als 30 Zentner - also über 1.500 kg!

Aufgehängt ist er an einem doppelt gesicherten Flaschenzug.

Er wurde in Einzelteilen in die Kirche gebracht und dort zusammenmontiert.

Der Kronleuchter ist vermutlich der größte noch erhaltene Rundleuchter in Deutschland.

Taufbecken und Kanzel

Links vor dem Altar steht das Taufbecken. Es trägt am oberen Rand die Inschrift: "Lasset die Kinder zu mir kommen."

Oben auf der Säule am Taufbecken steht Paulus mit dem Schwert, mit dem er hingerichtet wurde.

Rechts oben vor dem Altar befindet sich die Kanzel.

Altar, Taufstein und Kanzel gehen ebenfalls auf den Entwurf von Adolf Bürckners zurück.

Wohlhabende Bewohner/innen des Stadtteils Gesundbrunnen haben alle drei gestiftet.

Für den Altar und die Kanzel hat Paul Hjarup, der damalige Besitzer der Zünd-holzmaschinenfabrik Roller, jeweils eine größere Spende getätigt.

In den ehemaligen Fabrikgebäuden befindet sich heute das Nachbar-schaftzentrum Fabrik Osloer Straße mit dem Kindermuseum Labyrinth.

Diese wertvolle neo-gotische Ausstattung der Stephanuskirche wurde im Zweiten Weltkrieg nur wenig beschädigt.

Oben auf der Säule an der Kanzel steht Petrus mit dem Schlüssel zum Himmel in der linken Hand..

Bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg fiel dem Petrus der Kopf runter.

Er blieb jedoch erhalten und konnte ihm bei der Renovierung der Kirche 1958 wieder aufgesetzt werden.

Altar

Auf dem Altar steht eine Christusfigur vor einer neo-gotischen Bogennische.

Sie ist der Christusfigur des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen nachgebildet, die dieser 1838 für die Kopenhagener Frauenkirche geschaffen hat.

Dieser sog. Segnende Christus gehörte im 19. Jh. zu den am meisten kopierten Statuen und ist auch häufig auf Friedhöfen zu finden.

Er lässt an das Christuswort denken:

„Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“

Chor

Das Altarfenster aus Glas

Durch die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg wurden sämtliche bleiverglasten Kirchenfenster zerstört. Dazu gehörte auch das Mittelfenster hinter dem Altar.

Es zeigte ein farbenprächtiges Bild der Steinigung des Heiligen Stephanus.

Dieses Foto vom Inneren der Stephanuskirche um 1910 zeigt das Altarfenster.

Über dem Christus ist der dunkelrote Mantel des Stephanus zu erkennen.

An dieser Stelle wird es Zeit, einige Worte zum Namenspatron der Kirche zu sagen.

Stephanus ist der erste bekannte christliche Märtyrer.

Die christliche Urgemeinde in Jerusalem hatte 7 Diakone gewählt, zu denen auch Stephanus gehörte. Er lebte von 1 n. Chr. bis ca. 40 n. Chr.

Einige Juden hatten behauptet, Jesus von Nazareth wolle den Tempel zerstören und die jüdischen Bräuche ändern.

Der jüdische Hohepriester konfrontierte Stephanus mit diesen Behauptungen und fragte: „Stimmt das?“

Darauf antworte Stephanus mit der längsten Rede der ganzen Apostelgeschichte.

Er beendete seine Rede mit den Worten:

„Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.“

Die Mitglieder des Hohen Rates von Jerusalem waren so erbost darüber, dass Stephanus es wagen konnte, Jesus mit dem Messias gleichzusetzen, dass sie ihn packten und vor der Stadt steinigten. Stellvertretend für die Darstellung im zerstörten Altarfenster wurde hier das Gemälde von Giorgio Vasari ausgewählt.

Stephanus hatte sich in der christlichen Urgemeinde Jerusalems um die Armen und besonders um die Witwen und Waisen gekümmert.

Deshalb wählte

Kaiserin Auguste Victoria ihn als Namenspatron für die Kirche aus.

Ihr war dabei bewußt, dass sich die neue Kirche in einem Arbeiterkiez befindet.

Die Blendfenster im Chor

Unter den drei Fenstern des Chores sieht man teilweise bemalte Blendfenster.

Bei den großen Instandsetzungsarbeiten in der Nachkriegszeit bis 1958 gingen die insgesamt 9 Bilder verloren. Sie wurden einfach überstrichen, obwohl man sie hätte restaurieren können. Die Kirchengemeinde möchte alle Bilder nach und nach wieder restaurieren.

Die Blendfenster auf

der linken Seite des Chores zeigten ursprünglich von links nach rechts drei weitere christliche Märtyrer,

von denen zwei auch als Reformer gesehen werden können.

war Bischof von Antiochien – heute Antakya in der Türkei – und stand in der Nachfolge des Apostels Simon Petrus.

Ignatius von Antiochien vertrat schon sehr früh die Vorstellung einer hierarchischen Kirche, wo die Laien der Priesterschaft zu gehorchen hatten.

Während der Regierungszeit des römischen Kaisers Trajan (98 – 117) wurde Ignatius von Antiochien verhaftet, nach Rom gebracht und dort im Circus Maximus von Löwen zerrissen.

Sein Portrait im Blendfenster ist nicht erhalten.

Stellvertretend wurde dieses anonyme Gemälde von 1486 ausgewählt.

Petrus Waldus († vor 1218)

war der Sohn eines reichen Kaufmanns im südfranzösischen Lyon.

Bereits ab 1170 beauftragte er einen Priester mit der Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen in die Landessprache.

In der Hungersnot von 1177 organisierte er im Gebiet von Lyon öffentliche Armen-speisungen und Lesungen aus der Bibel.

Petrus Waldus und seine Anhänger, die „Armen von Lyon“ oder „Waldenser“, lebten als Wanderprediger freiwillig in Armut.

Sie bestanden darauf, dass auch Laien das Evangelium verkünden dürfen, und nicht nur Pfarrer.

Zwar hatte Petrus Waldus 1179 von Papst Alexander III. eine offizielle Erlaubnis zum Predigen bekommen.

Doch der Papst hatte diese Erlaubnis von der Genehmigung des Erzbischofs von Lyon abhängig gemacht. Der nächste Erzbischof entzog Petrus Waldus diese Genehmigung wieder.

1183 wurde er durch den Erzbischof als Ketzer aus der Kirche ausgeschlossen und mit seinen Anhängern aus Lyon vertrieben. Die Waldenser wurden ebenfalls als Ketzer verfolgt.

Petrus Waldus' Portrait im Blendfester wurde 2004 restauriert.

Ulrich

Zwingli (1484 – 1531)

war ein Schweizer Reformator und ein Gegner des Fastens in der katholischen Kirche.

Mit Ulrich Zwinglis Schrift gegen das Fasten und dem sog. Züricher Wurstessen während der Fastenzeit 1522 begann in der Schweiz die Reformation.

Zusammen mit einem anderen Schweizer Reformator übersetzte Ulrich Zwingli die Bibel in die eid-genössische Kanzleisprache – die sog. Zürcher Bibel.

1529 erschien sie als erste deutschsprachige Bibel, die vollständig aus den Originalsprachen Latein, Altgriechisch und Hebräisch übersetzt worden war.

Im Schweizer Religionskrieg wurde der Reformator 1531 von den katholischen Innerschweizern gefangen, getötet und, gevierteilt. Seine sterblichen Überreste wurden verbrannt und in den Wind gestreut.

Ulrich Zwinglis Portrait im Blendfenster ist nicht erhalten.

Stellvertretend wurde dieses Gemälde von Hans Asper (1549) ausgewählt.

Die drei mittleren Blendfenster des Chores zeigten ursprünglich von links nach rechts drei Landesherren, die sich um verfolgte Protestant/innen bzw. um den Protestantismus als solchen verdient gemacht haben.

Das mittlere

Blendfenster zeigt König Gustav Adolf II. von Schweden

(1594 – 1632).

Im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 drohten die Truppen des katholischen römischen Reichs Deutscher Nation unter Feldherr Wallenstein die lutherisch-protestantischen Länder zu besiegen.

Aber dann kam König Gustav Adolf von Schweden!

Mit seiner über 53.000 Mann starken Armee, leichten Rüstungen, Musketen und einer Artillerie aus beweglichen Kanonen verhinderte der Schwedenkönig einen Sieg der katholischen Truppen.

Damit sicherte er die Existenz des deutschen Protestantismus.

König Gustav Adolfs Portrait im Blend-fenster wurde bereits 1968 restauriert.

Im linken Blendfenster war ursprünglich

Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620 – 1688) zu sehen. Er trägt auch den Beinamen „Großer Kurfürst“.

1685 bot der Kurfürst mit seinem Edikt von Potsdam ca. 20.000 in

Frankreich verfolgten Hugenott/innen

in Berlin und Brandenburg eine neue Heimat. 5.000 davon kamen nach

Berlin.

Der Große Kurfürst war übrigens selbst ein Anhänger des Reformators Johannes Calvin.

Das Portrait des Großen Kurfürsten im Blendfenster ist nicht erhalten.

Stellvertretend wurde hier der zeitgenössische Kupferstich von Samuel Biesendorf ausgewählt.

Im rechten Blendfenster war ursprünglich König Friedrich Wilhelm I. in Preußen (1688 – 1740) zu sehen. Er trägt auch den Beinamen „Soldatenkönig“.

1732 nahm er ca. 20.000 Protestant/innen aus Salzburg auf, die der katholische Erz-bischof des Landes verwiesen hatte. Sie

wurden im Osten des damaligen Preußen angesiedelt.

1737 nahm der König 350 Protestant/innen aus dem katholisch beherrschten König-reich Böhmen auf und siedelte sie in

Böhmisch-Rixdorf an - heute ein Teil von Neukölln..

Das Portrait des Königs im Blendfenster ist nicht erhalten.

Stellvertretend wurde hier dieses

Gemälde von Antoine Pesne (um 1733) ausgewählt.

Die drei rechten Blendfenster des Chores zeigen drei Männer, die sich um christliche Sozialarbeit verdient gemacht haben.

Im linken Blendfenster

war früher ein Bild des Pietisten August Hermann Francke

(1663 – 1727) zu sehen.

Er begann 1698 in Halle mit der Gründung eines Waisenhauses, dem innerhalb von 30 Jahren Schulen, Werkstätten, Wohngebäude, Gärten, Apotheke und Krankenhaus folgten.

Es entstand eine Siedlung mit bis zu 2.500 Bewohner/innen, die schließlich zu den Franckeschen Stiftungen wurden.

August Hermann Franckes Portrait im Blendfenster ist nicht erhalten.

Stellvertretend wurde hier dieses anonyme Ölgemälde von 1750 ausgewählt.

Im mittleren Blendfenster sieht man den Pionier der Krankenpflege Theodor Fliedner (1800 – 1864). Er war der Sohn eines Pfarrers und folgte beruflich den Fußstapfen seines Vaters.

Anfang des 19. Jh. gab es in Kranken-häusern fast nur Wärter/innen, aber kaum medizinische Pflegekräfte.

1836 gründete Fliedner daher eine „Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen“.

So entstanden die evangelischen Diakonissen. Sie arbeiten als Kranken-schwestenr in Krankenhäusern und leisten als Gemeindeschwestern Sozialarbeit vor Ort.

Theodor Fliedners Portrait im Blendfenster wurde 2004 restauriert.

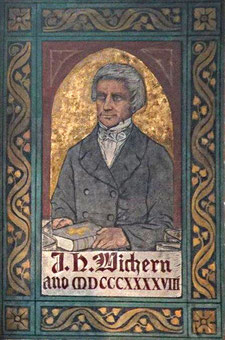

Im rechten Blendfenster ist Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881) zu sehen.

Dieser Hamburger Theologe hat das sog. Rauhe Haus gegründet, wo er Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen aufnahm und für ihre Ausbildung sorgte.

Im Hamburger Rauhen Haus hing auch der erste Adventskranz, als dessen Erfinder Wichern gilt.

1848 gründete Wichern in Hamburg die erste deutsche Stadtmission – eine wichtige Anlaufstelle für Haftentlassene, Arbeits- und Obdachlose sowie für alleinstehende Frauen zum Schutz vor der Prostitution.

Die Stadtmission gibt es heute noch.

Johann Hinrich Wicherns Portrait im Blendfenster wurde ebenfalls 2004 restauriert.

Die Orgel

Die Stephanuskirche hat immer noch die Original-Orgel, die hier 1904 eingebaut worden ist. Sie hat rund 15.500 Goldmark gekostet – das sind umgerechnet über 80.000 Euro.

Das Instrument stammt von der Orgelbaufirma Schlag & Söhne in Schlesien und war vor dem Einbau bereits auf der Ausstellung für Handwerk und Kunstgewerbe in Breslau gezeigt worden.

Es ist die einzige Orgel, die in Berlin von dieser Firma noch erhalten ist.

Deshalb steht sie auch unter Denkmalschutz.

Die Orgel hat drei Manuale und 41 Register.

1971 hat man sie mit einer elektrischen Tastatur ausgestattet.

Die Sandsteinfiguren auf den Säulen

Den 6 Strebepfeilern des Kirchenschiffs sind jeweils 6 Säulen vorgeblendet, die je eine ca. 3 Meter hohe Sandsteinfigur tragen. Der Bildhauer Edmund Wende hat sie geschaffen. Paulus beim Taufbecken und Petrus bei der Kanzel haben wir bereits gesehen. Schauen wir uns die restlichen 4 Sandsteinfiguren an.

Auf der altarnahen Säule am Nordfenster sieht man die Sandsteinfigur des frühen böhmischen Reformators Jan Hus (um 1370 – 1415).

Der Theologe trat für die Gewissensfreiheit ein und sah in der Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen – im Gegensatz zur Doktrin der katholischen Kirche, dass der Papst die letzte Instanz bei Glaubensentscheidungen sei.

1408 hat der Prager Erzbischof Jan Hus das Predigen verboten.

Durch eine päpstliche Bulle wurde er aus der Kirche ausgeschlossen und aus der Stadt Prag ausgewiesen.

Danach hat Jan Hus an einer Übersetzung der Bibel ins Tschechische mitgearbeitet. Deshalb trägt seine Statue auch eine Bibel in der Hand.

1414 begann auf Betreiben von König Sigismund und Papst Johannes XXIII. das Konzil von Konstanz. Dort sollte über Reformen der katholischen Kirche gesprochen werden. König Sigismund sicherte Jan Hus freies Geleit für Hin- und Rückreise zu, und der Papst hob den Kirchenbann gegen ihn auf. Trotzdem wurde der Frühreformator in Konstanz monatelang und teilweise unter üblen Bedingungen eingekerkert!

Das Konzil verlangte von ihm den öffentlichen Widerruf und die Abschwörung seiner Lehren. Jan Hus lehnte das ab und blieb standhaft. Er wurde als Ketzer zum Feuertod verurteilt und zusammen mit seinen Schriften verbrannt.

In seinem Abschiedsbrief hatte Jan Hus an seine Freunde geschrieben:

„Das aber erfüllt mich mit Freude, daß sie meine Bücher doch haben lesen müssen, worin ihre Bosheit geoffenbart wird. Ich weiß auch, daß sie meine Schriften fleißiger gelesen haben als die Heilige Schrift, weil sie in ihnen Irrlehren zu finden wünschten.“

Gegenüber auf der altarnahen Säule am Südfenster steht die Sandsteinfigur des Heiligen Bonifatius.

Er lebte von 673 – 755 und missionierte die heidnischen

Germanen. Dabei zerstörte er die heilige Donareiche der Chatten. Bei seiner dritten Missionsreise zu den Friesen wurde er von Gegnern der Christianisierung erstochen.

Bonifatius wird auch als der "Apostel der Deutschen" bezeichnet.

Vermutlich ist diese Figur dem Bonifatius-Denkmal in Fulda nachempfunden, wo der Missionar ein Kreuz in der erhobenen rechten Hand hält. Dieses Kreuz scheint bei dieser Darstellung verloren gegangen zu sein, vermutlich während des Zweiten Weltkriegs.

Auf der Säule am Südfenster in der Nähe des Eingangs steht die Sandsteinfigur des wichtigsten Reformators in Deutschland – Martin Luther (1483 – 1546).

Vor allem der Ablasshandel – also Sünden-vergebung gegen Geld – war ihm ein Dorn im Auge.

Luther war auch gegen das Zölibat, denn er fand, eine Pfarrersfrau könne durchaus wichtige Aufgaben in einer Kirchengemeinde übernehmen. Er als ehemaliger Mönch heiratete eine ehemalige Nonne, Katharina von Bora. Sie wurde damit die erste Pfarrersfrau in der Geschichte der christlichen Kirche.

Auch die Statue von Martin Luther trägt – wie die seines Kollegen Jan Hus – in der Hand eine Bibel.

Die von Luther ins Deutsche übersetzte Bibel erschien

1534.

Auf der gegenüberliegenden Säule am Nordfenster steht die Sandsteinfigur des Religionsphilosophen

Friedrich Schleiermacher (1768 –

1834)

Friedrich Schleiermacher hat sich für die Gründung der Berliner Universität eingesetzt, und außerdem für die Vereinigung von Lutheraner/innen und Hugenott/innen in Preußen zu einer evangelischen Kirche, was 1830 dann auch geschah.

Er gilt als der „Kirchenvater des 19. Jahr-hunderts“.

Die Stephanuskirche ist die einzige Kirche in Berlin, die noch eine Darstellung von Friedrich Schleiermacher aufzuweisen hat!

Alle anderen Darstellungen von ihm existieren nicht mehr.

Die heutige Nutzung der Stephanuskirche

Insgesamt kommt das heutige

Raumerlebnis – abgesehen von der Übermalung des Gewölbes

1958 und dem Fehlen der ursprünglichen Kirchenfenster – dem originalen Zustand sehr nahe.

Die Kirche hat 1.000 Sitzplätze, davon 700 im Kirchenschiff und 300 auf den Emporen.

Im neuen Jahrtausend wurde klar, dass die Kirche an Gottesdiensten immer weniger besucht wurde.

Der Gemeindekirchenrat hat die Kirche daraufhin mehrfach untervermietet, so an verschiedene afrikanische Pfingstgemeinden und an Prof. Klaus-Dieter Müller von der Film-Uni Babelsberg, der erfolglos versuchte, daraus eine Medienkirche zu machen.

2015 hatte die Theologin Dr. Claudia Niemann ein halbes

Jahr lang versucht, hier ein kirchennahes, aber dennoch unkonventionelles Kulturprogramm mit Ausstellungen und Konzerten anzubieten. Doch ihr Vertrag wurde vom Gemeindekirchenrat nicht

verlängert.

2017 hatte die Pfarrerin Veronika Krötke für die Sommermonate die Veranstaltung „Orgel mit Biss“ eingeführt: Nach 30 Minuten Orgelmusik gibt’s Getränke und Knabbereien. Außerdem führte sie die "offene Kirche" ein und hielt Vorträge zu Frauen in der Bibel.

Seit 2021 bemüht sich der Freundeskreis Stephanus unter der Leitung von Pfarrer Jürg

A. Wildner um eine kulturelle Belebung der Stephanuskirche: Mit Ausstellungen, u. a. zu religiösen Themen, kuratiert von Samuel Wiesemann, sowie

Konzerten und Vorträgen.

Das nebenstehende Gemälde von Friederike Wesser wurde in der Ausstellung zum Psalm 23 im Jahr 2022 gezeigt.

Auch der 1983 gegründete Kirchbauverein Stephanus hat 2022 die Förderung des kulturellen Lebens in der Stephanuskirche in seine Satzung aufgenommen. Er veranstaltete 2023 im Wichernsaal das Reformatorische Zwingli-Wurstessen mit Renaissance-Musik.

Der bauliche Zustand der Stephanuskirche

Die Stephanuskirche leidet seit längerer Zeit unter

gravierenden Bauproblemen.

Diese sind einer jahrzehntelangen Vernachlässigung des

Gebäudes und seiner Bausubstanz durch den Eigentümer, der Kirchengemeinde an der Panke, geschuldet.

Seit vielen Jahren ist die Heizung der Kirche defekt, so

dass man im Winterhalbjahr in der Kirche kaum mehr Veranstaltungen durchführen kann. Praktisch nur noch zu St. Martin im November und zu Weihnachten fand hier ein Gottesdienst statt.

Die beiden kleinen Toiletten im EG und im 1. OG reichen für

eine größere Menge an Besucher/innen nicht aus.

Und zu allem Überfluss ist seit mindestens sechs Jahren auch noch das Dach undicht! Die Orkane der Jahre 2022/2023 haben das Problem verschlimmert und etliche Dachziegel heruntergefegt. Daher

hängen an der Kirche blaue Auffangnetze, und im Sommer 2024 wurde zusätzlich ein "Baldachin" zum Schutz der Passant/innen vor der Kirche aufgestellt.

Infolge des regenreichen Winters 2023/2024 entstand durch

ein großes Loch im Dach der Südwestecke ein schwerer Wasserschaden. Das Wasser drang bereits bis zum Gewölbe des Kirchenschiffs durch, und

monatelang tropfte es bei Regen von der Decke!

Die drei größeren Löcher im Dach wurden im Frühjahr 2024

endlich provisorisch abgedichtet. Es fällt allerdings weiterhin Putz von der Decke.

Daher darf das Kirchenschiff nicht mehr betreten

werden.

Veranstaltungen und Gottesdienste fanden bis Dezember 2024

im Wichernsaal des angrenzenden Gemeindehauses statt.

Die geplanten Sanierungsarbeiten an Dach und Außenhülle

sollen 2025 beginnen. Für die Finanzierung ist ein Antrag an die Bundesbeauftragte für Kultur mit einem staatlichen Topf zur Rettung von Gründerzeitkirchen in Berlin auf dem Weg, der sich jedoch

immer noch in der Prüfung befindet. Die Genehmigung zum Mittelabruf ist immer noch nicht erteilt (Stand: Juni 2025).

Unklar ist bisher, ob und wann eine Sanierung des

Innenraums (Heizung, Elektrik, Fußboden, Sanitäranlagen) stattfindet.

Wichern-Saal

Dieser Saal mit den schönen bunten Glasfenstern ist nach Johann Hinrich Wichern benannt. Herr Wichern wurde bereits weiter oben vorgestellt.

Der Saal befindet sich im EG des angrenzenden Gemeindehauses.

Im Gegensatz zum Kirchenschiff ist er noch beheizbar und kann ganzjährig für Veranstaltungen genutzt werden.

Die Kirchengemeinde an der Panke hat den Wichernsaal zum 01.01.2025 geschlossen.

Ebenfalls im Gemeindehaus, im 2. OG, befindet sich das

Weitere Beschreibungen der Stephanuskirche finden Sie hier und hier.

Die Website des Kirchbauvereins Stephanus finden Sie hier.

Wir freuen uns über Ihre Spende zum Erhalt dieser wunderschönen Grunderzeitkirche in einem armen, migrantisch geprägten Kiez!

Kirchbauverein Stephanus:

Ev. Genossenschaftsbank Kassel

IBAN DE 16 5206 0410 0005 0427 47

Vom 27.09. - 12.10.2024

fand im Prima Center Berlin

die Ausstellung

"120 Jahre Stephanuskirche" statt.

In dieser Ausstellung wurden zum ersten Mal das Bildprogramm aus Portraits und

Sandsteinfiguren sowie die vielfältigen Pflanzenmotive in den Steinmetzarbeiten. Holzschnitzereien und Glas-fenstern aufgearbeitet.

Einen Artikel dazu finden Sie hier.

Speisekammer

Seit 2018 gab es auf dem Kirchenvorplatz die „Speisekammer“, wo Mario Freiherr nachmittags selbstgemachtes Bio-Eis, Bio-Brot und Kaffee verkauft, und im Winter Waffeln und

Crepes.

Die "Speisekammer" schloss ebenfalls zum 01.01.2025, da die Kirchengemeinde an der Panke dem Inhaber keinen längerfristigen Vertrag mehr gegeben hatte.

Ich freue mich auf ein Feedback in meinem Gästebuch!

Schöne Momente im Kiez

Schöne Momente im Kiez